Abattage

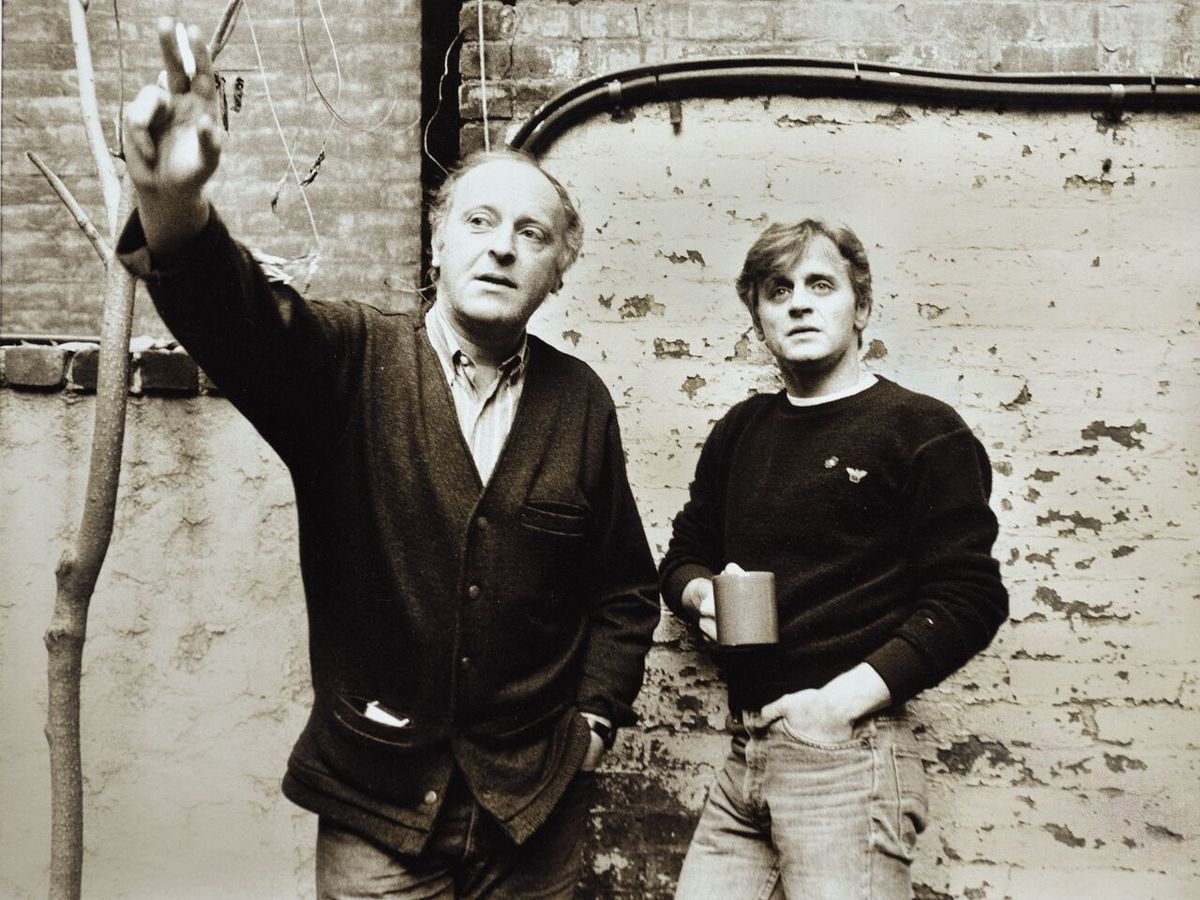

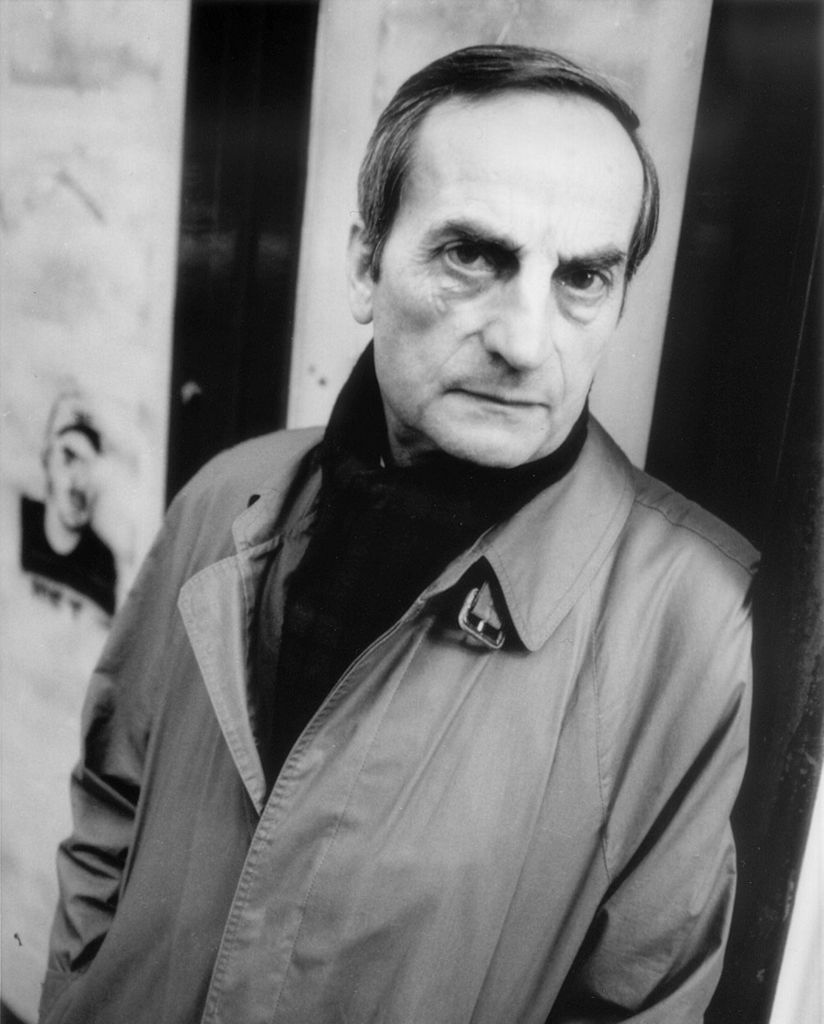

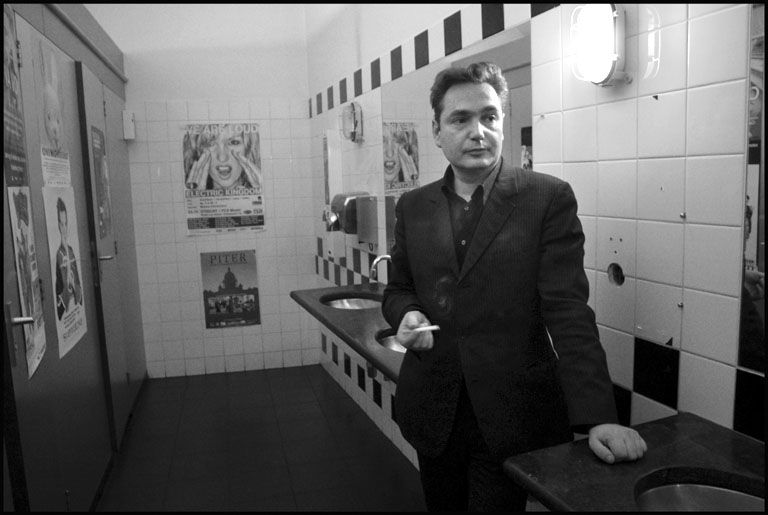

Sur la photo : Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop

"Tout vers devrait avoir deux devoirs : communiquer un fait précis et nous atteindre physiquement comme la proximité de la mer." Jorge Luis Borges

Sur la photo : Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop

Je n’ai jamais connu personne qui se soit fait rosser.

Tous ceux que je connais ont été champions en toute chose.

Et moi, si souvent bas, si souvent porc, si souvent vil,

moi, tant de fois si inexorablement parasite,

inexcusablement sale,

moi, qui tant de fois n’ai pas eu la patience de prendre un bain,

moi, qui tant de fois ai été ridicule, absurde,

qui me suis tant de fois entortillé les pieds dans les tapis de l’étiquette ;

qui ai été grotesque, mesquin, soumis et arrogant,

qui ai subi des affronts et me suis tu,

qui, lorsque je ne me suis pas tu, ai été encore plus ridicule ;

moi, dont les bonnes d’hôtel se sont gaussées ;

moi, qui ai senti les clignements d’yeux des portefaix,

moi, qui me suis adonné à de basses manœuvres financières, qui ai emprunté sans rembourser,

moi qui, venue l’heure du coup de poing, ai esquivé

toute possibilité de coup de poing ;

moi, qui ai souffert l’angoisse des petites choses ridicules,

je constate qu’en tout cela je n’ai pas de pair en ce monde.

Tous les gens que je connais et qui m’adressent la parole

n’ont jamais commis un acte ridicule, n’ont jamais subi d’affront,

n’ont été que des princes — princes tous et chacun — dans la vie…

Que ne puis-je entendre de quelqu’un la voix humaine

confesser, non un péché, mais une infamie ;

conter, non une violence, mais une lâcheté !

Non, ils sont tous l’Idéal, à les entendre me parler.

Qui y a-t-il en ce vaste monde qui m’avoue avoir été vil une fois ?

Ô princes, mes frères,

j’en ai par-dessus la tête de demi-dieux !

Où donc y a-t-il des gens moyens en ce monde ?

Je suis donc seul à être vil et dans l’erreur sur cette terre ?

Les femmes auront pu ne pas les aimer,

ils auront pu être trahis — mais ridicules, jamais !

Et moi, qui ai été ridicule sans avoir été trahi,

comment saurais-je parler à mes supérieurs sans bégayer ?

Moi qui ai été vil, littéralement vil,

vil au sens mesquin et infâme de la vilenie.

Fernando Pessoa, Poésies d’Alvaro de Campostraduit du portugais par Armand Guibert. Editions Gallimard 1968

Déjà plus

déjà pas

nous ne vivrons pas ensemble

je n'élèverai pas ton enfant

ne coudrai pas tes vêtements

ne te possèderai pas la nuit

ne t'embrasserai pas en partant

tu ne sauras jamais qui j'étais

pourquoi d'autres m'aimeront.

Je ne réussirai pas à savoir

pourquoi ni comment jamais

ni si c'était pour de vrai

ce que tu disais qu'il y avait

ni qui tu étais

ni ce que j'étais pour toi

ni comment cela aurait été

de vivre ensemble

de nous aimer

de nous attendre

d'être.

Désormais je ne suis plus que moi

pour toujours et toi

désormais

tu ne seras pour moi

pas plus que toi. Déjà tu n'es plus

d'un jour à venir

je ne saurais pas où tu vis

avec qui

ni si tu te souviens.

Tu ne m'embrasseras plus

comme cette nuit

jamais.

je ne reviendrai pas te toucher.

Je ne te verrai pas mourir.

*

Ya no será

Ya no

no viviremos juntos

no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa

no te tendré de noche

no te besaré al irme

nunca sabrás quién fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber

por qué ni cómo nunca

ni si era de verdad

lo que dijiste que era

ni quién fuiste

ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido

vivir juntos

querernos

esperarnos

estar.

Ya no soy más que yo

para siempre y tú

ya

no serás para mí

más que tú. Ya no estás

en un día futuro

no sabré donde vives

con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca

como esa noche

nunca.

No volveré a tocarte.

No té veré a morir.

(1958)

Idea Vilariño, Ultime Anthologie. traduction de l'espagnol (Uruguay) et postface par Eric Sarner. Avant-propos, Olivier galon. Editions La Barque 2017

Photo : Michel Sïma